連載 No.40 2016年10月09日掲載

作品に重なる暗室の記憶

撮影後のフィルム現像、プリントまで自分で処理作業する写真家にとって、

撮影場所だけでなく、「暗室」は画家にとってのアトリエと同じだ。

その作品と深いつながりがある、といっていいだろう。

写真大学に入って間もない5月の連休に、アパートの自室に暗室作業ができる設備を作った。

通っていた写真学校にもそれなりの設備はあったのだが、

引き伸ばし機に問題を感じていたのが理由だ。

この機械はとてもデリケートにできている。フィルムの大きさにより光源のバランスを均等にしなければならない。

微調整(アライメント)に神経を削るため、多くの学生と共有する環境では納得できる作品はできないと感じていた。

音楽科の学生に例えるとピアノの調律に近い感覚で、たとえ安物でも自分に合わせた楽器が必要ということだ。

そんな考えから、自室に暗室を構える写真学生は多かった。

一方、学生課のアパート情報で「写真学科は不可」という条件付きもあり、

フィルム時代の物件探しはなかなか難しかった。

水道を流し続けたり、現像液など薬品の臭いが部屋に染み付くので大家が嫌がるといった理由。

それらの条件を考慮しながら、暗室作りに適した物件を探す必要があった。

結局、練馬区のはずれに築年不詳の古い木造が見つかった。

風呂はないが、小さな一戸建ての2階部分を一人で使える。

家賃のわりに間取りが広く学生にはぜいたくに思われた。

新興住宅地とは名ばかりで、駅から徒歩30分。周りには練馬大根ならぬ、キャベツ畑が広がっていた。

昼間に現像をする時は、雨戸を閉めてさらに暗室用カーテンで遮光する。

畳の上にビニールカーペットを敷き、会議用テーブルにトレーを並べた。

柔らかな畳と引き伸ばし機はそもそも相性が悪い。

露光中のわずかな振動でもプリントに影響がでる。

息を止め慎重に作業しても、風の強い日、古アパート全体が揺れて失敗したこともある。

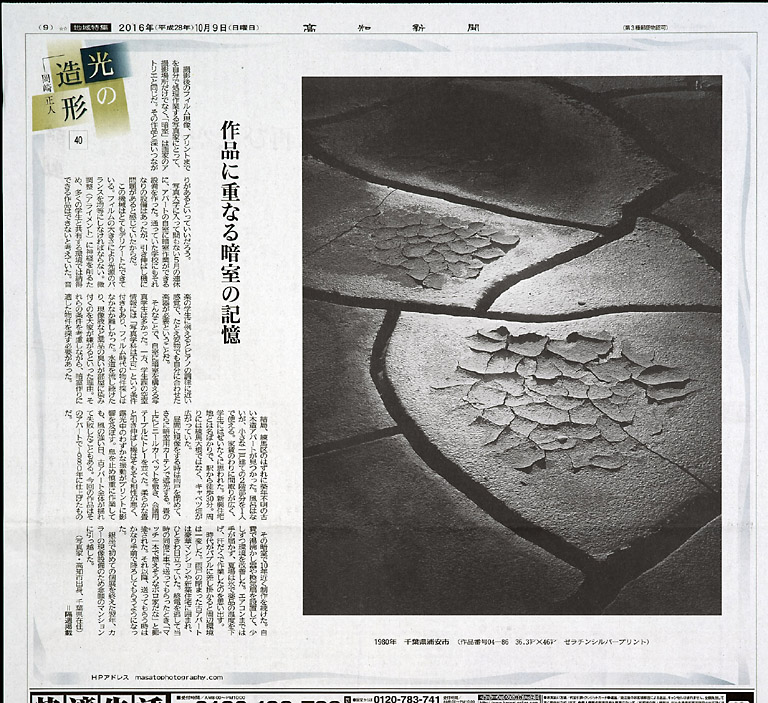

今回の作品は、そのアパートで1980年に仕上げたものだ。

その暗室で10年近く制作を続けた。湯沸かし器や換気扇を設置して、少しずつ環境をよくした。

しかしエアコンはなく、夏場は氷で薬品を冷やし汗だくで作業したのを思い出す。

時代がバブルに差し掛かると、周りの環境は一変する。

雨戸の閉まったボロアパートは豪華マンションや新築住宅に囲まれ、ひときわ目立つ存在になった。

終電を逃して当時の同僚に車で送ってもらった時、

「マッチ一本で燃えそうなボロ家だな」と揶揄(やゆ)された。

それ以降、送ってもらう時はかなり手前で降ろしてもらうようになった。

銀座で初めての個展を終えた翌年の1987年、カラーの現像設備のため念願のマンションに引っ越した。